書籍づくりにこだわり続けて130余年。

三省堂印刷は、印刷産業の一員として書籍造本と文字情報加工により、

人類文化の発展に寄与することを企業目的としています。

1880s

1881年 明治14年

「三省堂」創業

1889 明治22年12月

神田区裏神保町1に専用印刷所開設

- 1889年

- 「大日本帝国憲法」発布

1900s

1904 明治37年

「日本百科大辞典」(全10巻)印刷のため規模拡大

- 1904年

- 「日露戦争」開戦

1921 大正10年

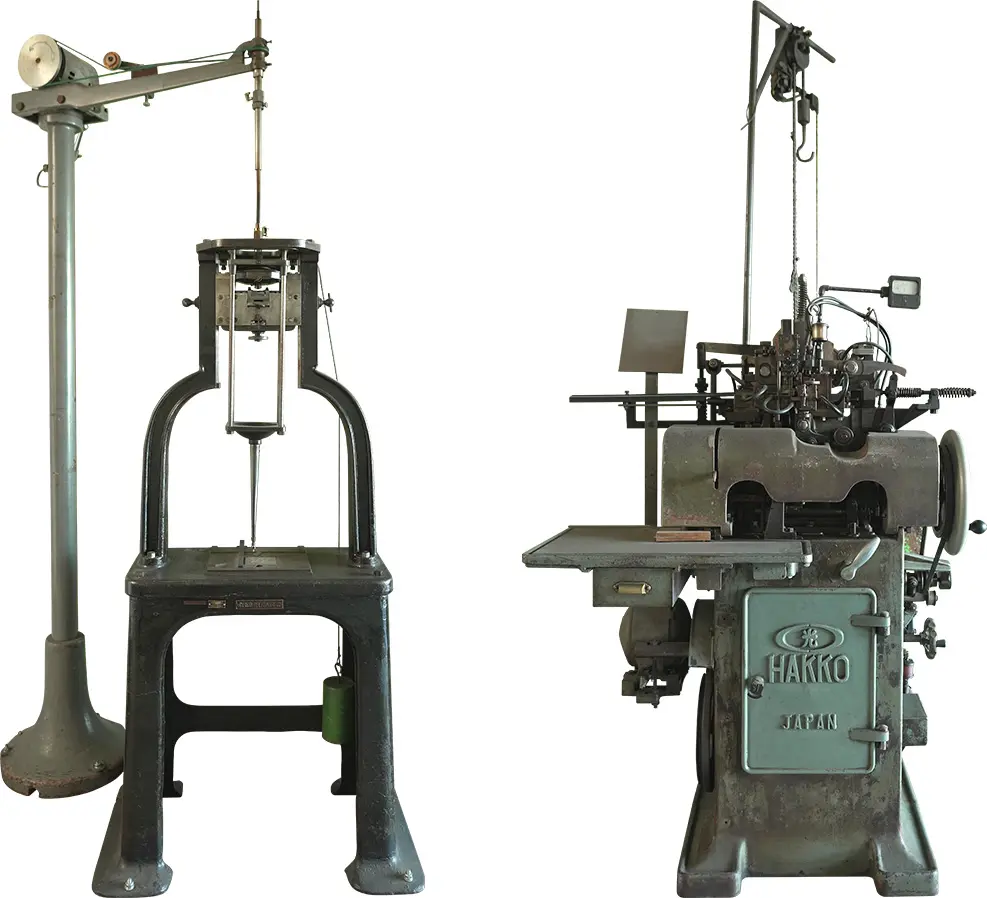

ベントン母型彫刻機を輸入し電胎母型から脱皮

王子製紙と共同して国産インディア紙開発に成功

「よいものは必ず、美しい」

創業者である亀井忠一は「印刷」にこだわった。

そして2代目社長の亀井寅雄がこだわったものは「文字」だった。農商務省の海外実業実習生として海外に渡った今井直一は、発明者であるリン・ボイド・ベントンから直接指導を受け、ベントン彫刻機の操作を習得。帰国後に三省堂に入社し、その技術を活かして同社は活字印刷の新たな時代を切り開くことになります。

1923 大正12年

(関東大震災)ポイント制採用 専用書体開発に着手

- 1923年

- 関東大震災

1924 大正13年

蒲田工場操業開始

- 1925年

- 日ソ基本条約締結

治安維持法公布

普通選挙法公布

1926 大正15年

書体研究室を設け、「三省堂書体」を続々開発

蒲田工場内にて写真製版と母型彫刻の作業を研究的に開始、その後本格的なフォント作成を始める。蒲田工場では、印刷技術の革新を目指し、写真製版と母型彫刻の研究を本格的に開始しました。これらの技術革新により、より正確かつ効率的に文字を再現し、高品質な印刷物を量産することが可能となりました。

1940 昭和15年

5.5pt 活字完成(18年刊行「明解国語辞典」に使用)

- 1940年

- 日独伊三国軍事同盟条約調印

- 1941年

- 第二次世界大戦

1949 昭和24年

三鷹工場操業開始

1950s

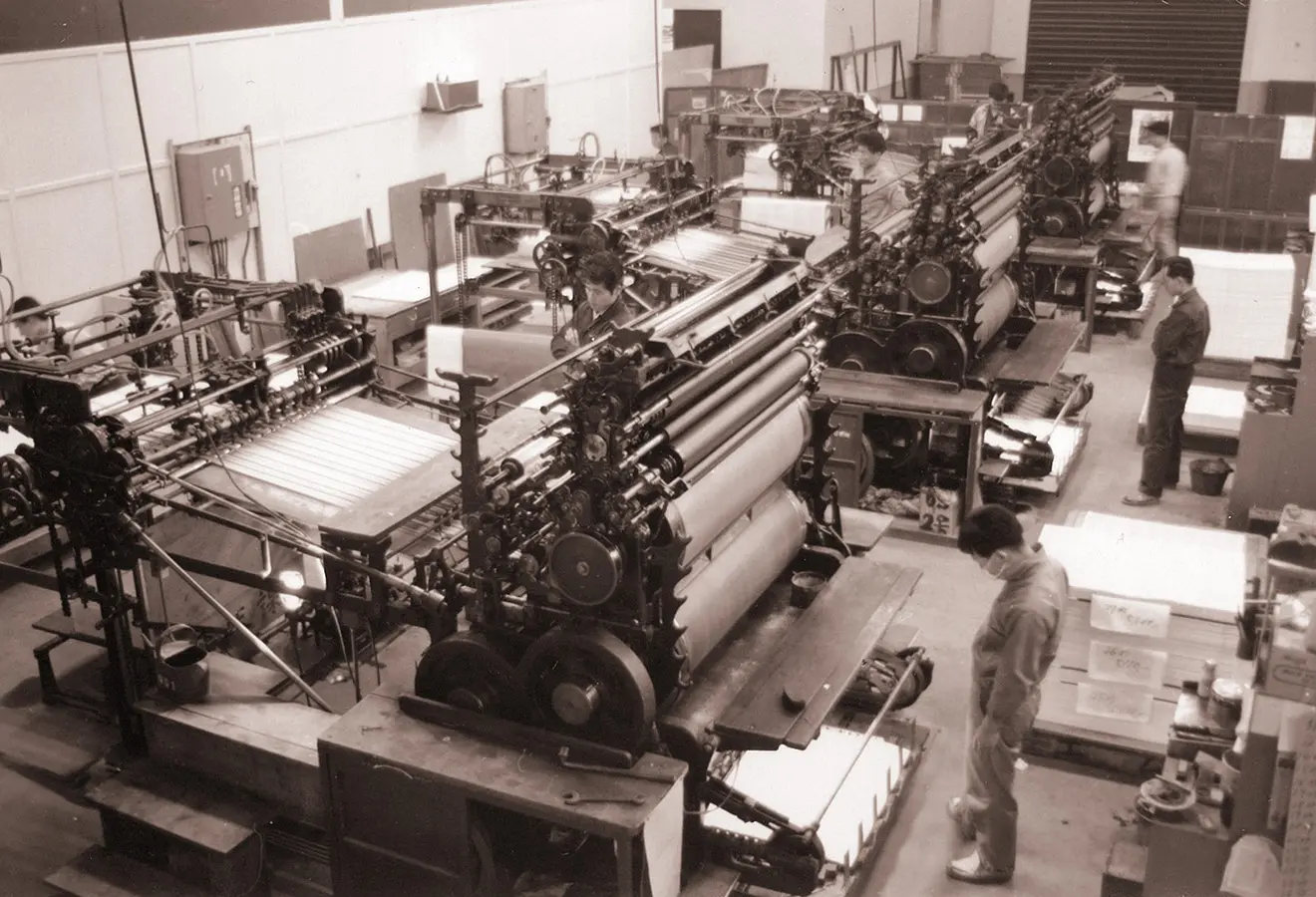

三鷹工場

1950 昭和25年

インディア紙へのオフセット印刷技術を開発

オフセット印刷が可能となり大量印刷やコストの削減につながっていきます。温度、湿度、水分量、静電気などなどに注意を払って印刷しなければならないインディア紙へのオフセット印刷が可能となりました。さらに時代は高度経済成長を迎えることとなります。

1973 昭和48年

三協整版(株) 設立

- 1973年

- 第一次オイルショック

1976 昭和51年

三鷹市から八王子市に工場移転

三省堂八王子工場として操業開始

- 1976年

- ロッキード事件発覚

1980s

1981 昭和56年

(株)三省堂から分離独立し 三省堂印刷(株)設立

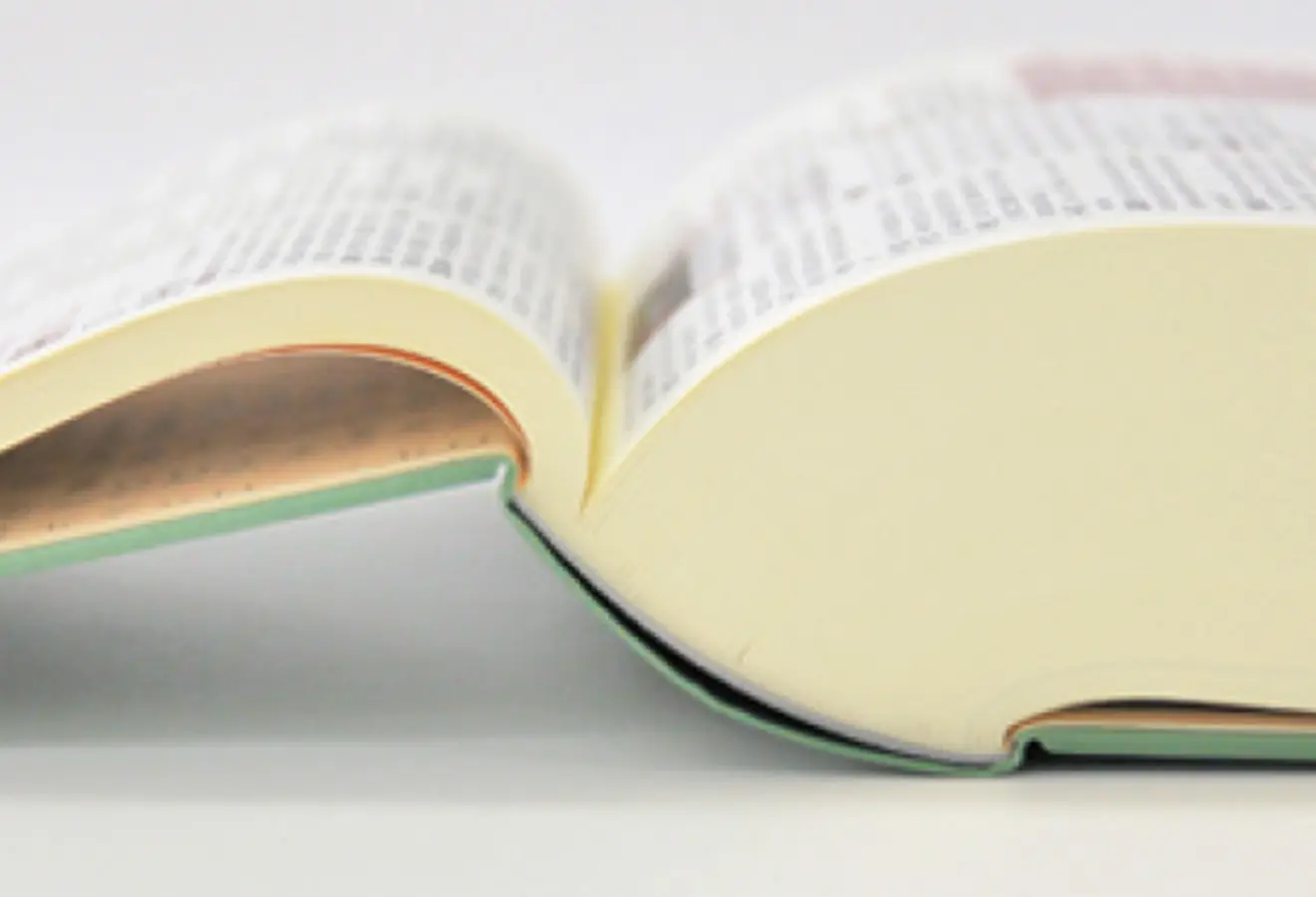

印刷・製本事業(辞書製本と薄紙印刷)の技術と伝統を引き継ぎ、三省堂印刷株式会社は、株式会社三省堂から独立しました。その後、三省堂印刷は大辞林を始めとした辞典や聖書、経典などさまざまな書籍を印刷していくこととなります。

1985 昭和60年

初の電算写植組版辞書「新クラウン和英辞典」下版

1986 昭和61年

電算写植による「新共同訳聖書」下版

平成9年導入のコンパクトライン

1987 昭和62年

「新共同訳聖書」超薄葉紙(25g/m2)のオフ輪1C印刷に成功

薄葉紙(35g/m2)へのオフ輪による2色印刷に成功

製本課 曲面印刷機を導入し辞書の小口印刷開始

1993 平成5年

三協整版(株)の活字組版全廃 組版は全てCTS化

電子ブック「聖書新共同訳」完成

- 1995年

- 阪神淡路大震災

1994 平成6年

三協整版(株)が30日をもって解散

1997 平成9年

東京営業所開設

コンパクトライン導入

- 1997年

- 消費税5%がスタート

1999 平成11年

(株)三省堂より「製作業務移管(資材除く)」実施

- 1999年

- iモードのサービス開始

2000s

2001 平成13年

「海外聖書(コロンビアのスペイン語聖書)」受注

- 2001年

- 米国で同時多発テロ

2005 平成17年

芳野マシナリー製 アジロ・無線綴製本機一式導入

- 2005年

- 郵政民営化法成立

2007 平成19年

オサコ製 中綴機「Tener」 導入(1号機)

- 2007年

- 安倍首相突然の辞任、福田内閣発足

2024 令和6年 2月

タイヘイグループ入り

三省堂印刷は、常にエンドユーザーに喜んでいただける商品を提供し、

新たな時代に挑戦し続けていきます。